TSUKUBA FUTURE #009:人類の強敵インフルエンザウイルスをたたく

医学医療系 川口 敦史 助教

感染症は、人の死亡原因のおよそ15%を占めています。その原因は、細菌や菌類、ウイルスなど、いわゆる病原体です。ただし同じ病原体でもウイルスは、生命体と呼ぶにはあまりに単純な構造をしています。核酸と呼ばれる遺伝物質(ゲノム)がタンパク質の殻に収まっているだけで、自分だけでは増殖はおろか、エネルギーを得ることすらできません。宿主の細胞に侵入し、その増殖装置を乗っ取ることで、自分を殖やして生き残りを図るのです。

とても生命体とはいえないウイルスですが、ウイルスを原因とする感染症は大流行することが多く、社会に深刻な影響を及ぼします。インフルエンザはその代表でしょう。インフルエンザウイルスは、遺伝物質としてRNA(リボ核酸)をもつことから、RNAウイルスと呼ばれる種類です。大きさはわずか100nm(ナノメートル;1nm=10億分の1メートル)程度。人の細胞を東京都の広さにたとえると、大人一人くらいのサイズです。そんなちっぽけな存在なのに、大流行によってとんでもない悪さをします。1918年頃に世界的に流行したスペイン風邪では、6億人が感染し、4000万人余りが命を落としたと言われています。最近のメキシコでの豚インフルエンザや中国での鳥インフルエンザの発生も記憶に新しいところです。

インフルエンザウイルスには、わずか10個程度の遺伝子しかありません。それなのになぜ、そんなにすごい大流行を起こすのでしょう。川口さんは、インフルエンザウイルスが人の細胞を乗っ取って操る仕組みを探っています。従来のウイルス研究では、宿主細胞の細胞膜に吸着(感染)して細胞内に侵入するウイルスや、ウイルスが宿主細胞の外に出る仕組みの研究が主でした。インフルエンザの特効薬として有名なタミフルには、ウイルスが脱出(出芽)するのを阻止する効果があります。しかし、宿主細胞への侵入や脱出に関係するウイルス遺伝子は変異を起こしやすく、タミフルに耐性をもつインフルエンザウイルスもすでに出現しているくらいです。

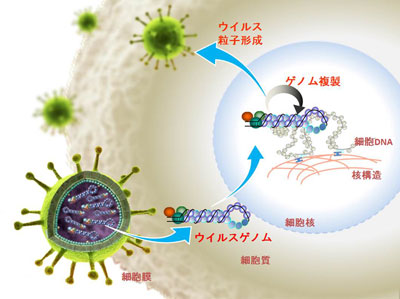

インフルエンザウイルスが細胞に感染して増殖し、

細胞外に放出される(出芽する)までの過程

一方、ウイルスのゲノム複製(増殖)に関係する遺伝子は、変異を起こしにくいことがわかっています。そこで川口さんたちは、増殖するためにウイルスが利用する宿主細胞側の因子の探索に乗り出しました。

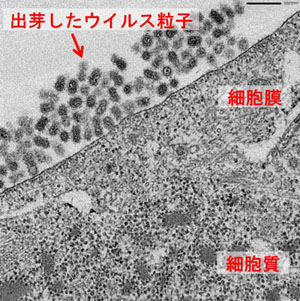

感染細胞の電子顕微鏡写真

宿主の細胞膜に吸着して侵入したインフルエンザウイルスは、殻を脱いで、内部にウイルスゲノムを放出します。ウイルスゲノムは宿主の細胞核内に入り込みます。ウイルスが増殖するには、ウイルスゲノムのコピー(複製)をつくると同時に、それが入る殻(タンパク質)を生産する必要があります。インフルエンザウイルスは、その二つの過程を、細胞の自己増殖用遺伝子を操ることで実現します。つまり乗っ取ってしまうわけです。そのときに乗っ取って操る細胞の遺伝子が何か、どうやって操っているのかを、川口さんは探ってきました。これまで、ウイルスゲノムの増殖過程を試験管内で再現する手法を用いて、いくつかのウイルス増殖に必要な細胞の遺伝子を突き止めると同時に、ウイルスの巧妙な戦略を解明しつつあります。また、合成されたウイルスの殻と複製されたウイルスゲノムが宿主細胞の細胞膜まで運ばれ、そこで合体してウイルスとなって放出(出芽)される仕組みにも迫っています。この一連の過程を解き明かすことは、全く新しいタイプの抗インフルエンザウイルス薬の開発にもつながります。

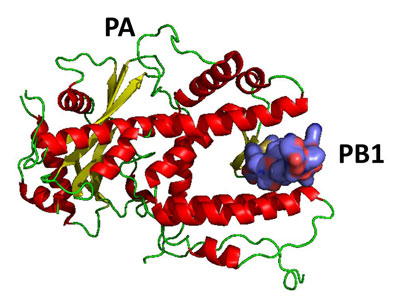

川口さんは、学生時代は有機合成化学を学びました。大学院進学にあたっていくつかの可能性を考える中で運命の出会いを果たしたといいます。永田恭介さん(当時は東京工業大学生命理工学部助教授、現筑波大学学長)を指導教官に選んだことで、インフルエンザウイルスの研究に転身することになったのです。多くの分子生物学者は、タンパク質の立体的な結晶構造の解析を苦手にしています。しかし有機化学をバックグランドとする川口さんにそのアレルギーはありません。まさに異分野融合の申し子なのです。

川口さんたちが決定したウイルスゲノムの複製酵素の結晶構造

(Nature, 2008)

文責:広報室 サイエンスコミュニケーター