テクノロジー・材料

金原子核衝突実験により理論的に予測される量子色力学臨界点の存在を示唆

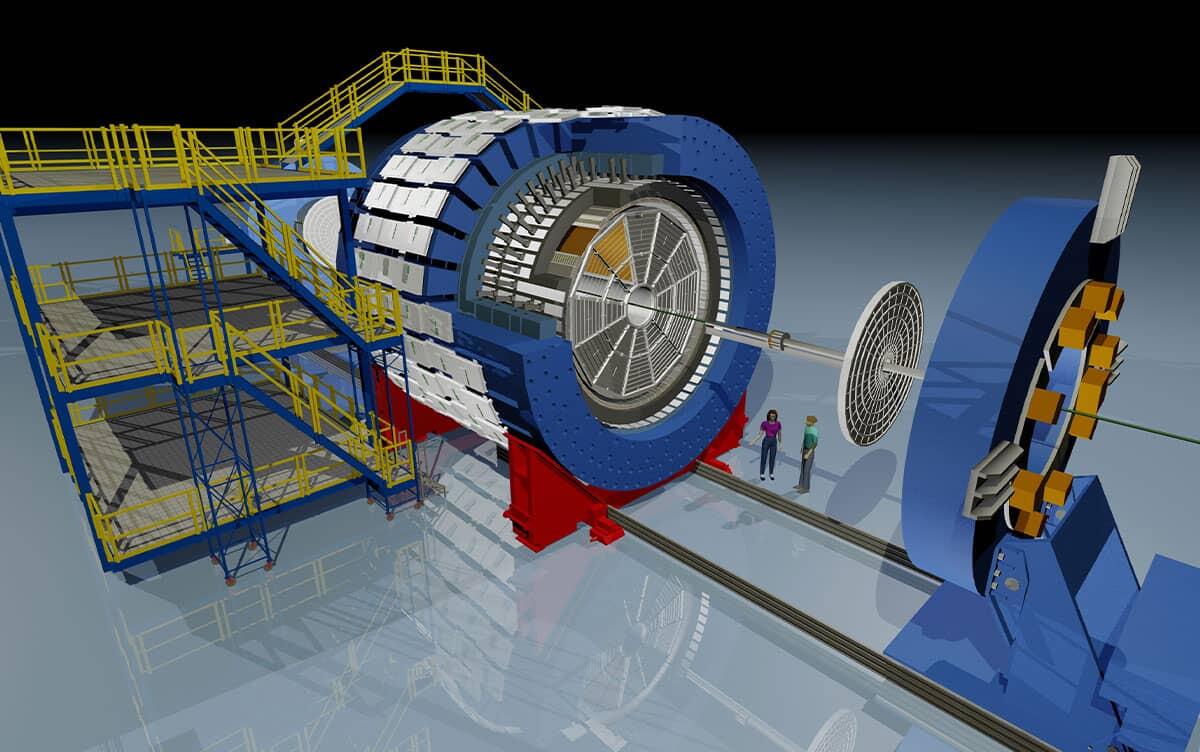

国際共同実験プロジェクト「STAR実験」で、RHIC(相対論的重イオン衝突型加速器)において金原子核衝突実験を行い、「正味陽子数の4次ゆらぎ」を測定し、その結果、理論的に存在が予測されている量子色力学(QCD)臨界点特有のパターンを確認しました。

米国ブルックヘブン国立研究所の大型加速器RHIC(相対論的重イオン衝突型加速器)における国際共同実験プロジェクトで筑波大学も参加する「STAR実験」は、金の原子核同士を衝突させた際の「正味陽子数の4次ゆらぎ」を高精度に測定し、「量子色力学(QCD)臨界点」の存在を示唆する成果を得ました。

原子核を構成する陽子や中性子はクォークとグルーオンという素粒子から成り、通常は核子に閉じ込められています。しかし超高温・高密度環境では、これらが自由に動き回る「クォーク・グルーオンプラズマ」と呼ばれる状態に変化します。この変化の仕組みを理解する鍵が「QCD相図」です。これは温度と密度によって物質の状態を示すもので、そこには「QCD臨界点」の存在が理論的に予測されています。

STAR実験では、衝突エネルギーを変えることでQCD相図のさまざまな領域を探索しています。衝突エネルギーが高いとQCDの密度が低く、低いほど密度が高くなるため、衝突エネルギーを調整することでQCD相図を実験的に探索することができます。2010年からの第一期実験に続き、今回の第二期実験では第一期の約20倍のデータを収集しました。

その結果、20GeV(ギガエレクトロンボルト)付近の衝突で「正味陽子数の4次ゆらぎ」が理論計算より小さくなるという特徴的な傾向が見つかりました。これは臨界点を含むモデルが予測する挙動と一致しており、7.7GeV以下の領域にQCD臨界点が存在する可能性を強く示しています。今後、より低いエネルギーでの解析などによって、QCD臨界点の解明がさらに進むと期待されます。

PDF資料

プレスリリース研究代表者

筑波大学数理物質系江角 晋一 教授

掲載論文

- 【題名】

-

Precision measurement of net-proton-number fluctuations in Au+Au collisions at RHIC

(RHIC金+金衝突実験における正味陽子数ゆらぎの精密測定) - 【掲載誌】

- Physical Review Letters

- 【DOI】

- 10.1103/9l69-2d7p

関連リンク

数理物質系STAR実験

米国ブルックヘブン国立研究所