生物・環境

骨を持たない昆虫にもカルシウムの貯蔵・放出を調節する仕組みが存在する

脊椎動物では骨にカルシウムが蓄えられていますが、ショウジョウバエを用いた研究により、骨を持たない動物においても、カルシウム貯蔵に特化した器官が存在すること、そしてカルシウムが不足した際にホルモンを介してカルシウムを放出する内分泌システムが存在することを見いだしました。

カルシウムは、筋収縮や神経活動など、動物の生存にとって不可欠な生理機能を担うミネラルです。脊椎動物では、副甲状腺ホルモン(PTH)をはじめとするホルモンが、カルシウム貯蔵庫である骨からのカルシウム放出を制御し、血中カルシウム濃度を維持しています。しかし、昆虫など骨を持たない無脊椎動物の体内でのカルシウム濃度調節の仕組みは未解明でした。

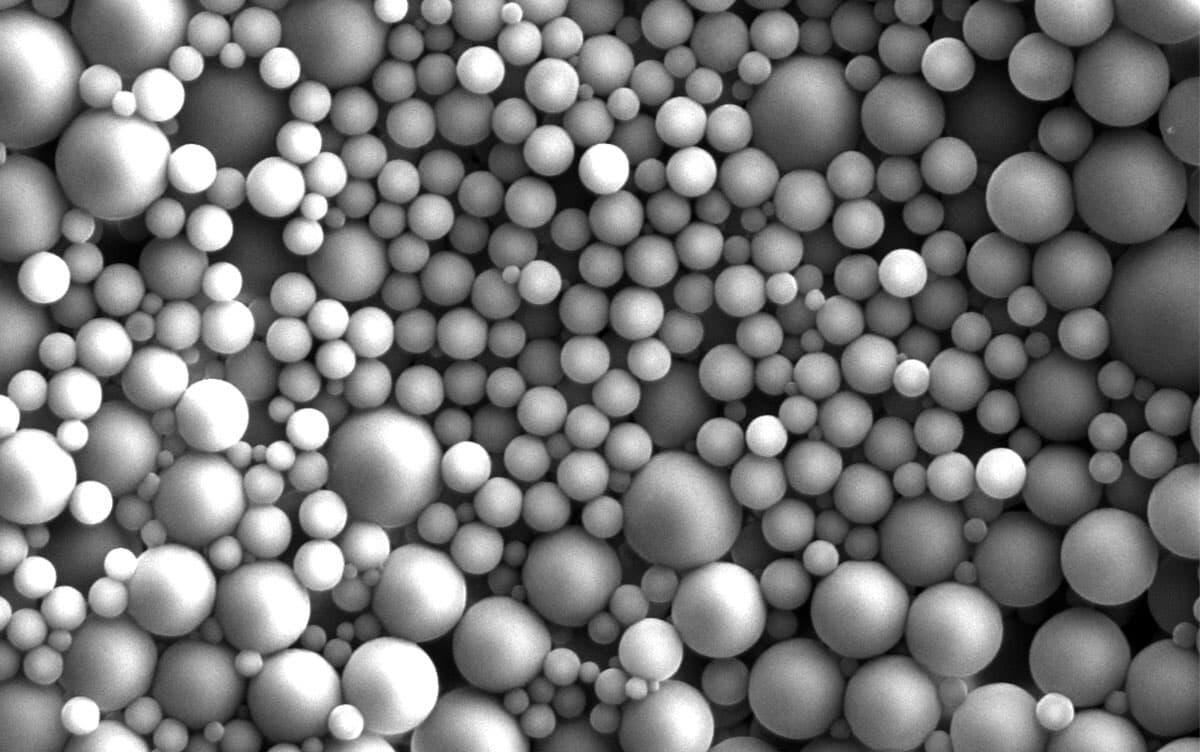

本研究では、無脊椎動物であるショウジョウバエにおいて、ペプチドホルモンCapaが体液中のカルシウム濃度を調節することを発見しました。Capaを欠損したショウジョウバエ幼虫では、体液中のカルシウム濃度が低下し、筋収縮の異常や運動能力の低下が生じました。さらに、Capaは、脳神経系の特定の神経細胞から分泌され、マルピーギ管(脊椎動物の腎臓に相当する器官)の先端領域に作用して、その領域の管腔(管状器官内側の空洞)内に蓄積する「真珠様カルシウム顆粒(PCG)」からカルシウムを放出することが分かりました。この内分泌システムは、食物からのカルシウム摂取が不足した際にカルシウムを放出することで体液中のカルシウム濃度を補う役割を担っており、脊椎動物におけるPTHの機能とよく似ています。

本研究成果は、骨を持たない動物においても体内のカルシウム濃度を制御する内分泌システムが存在することを初めて明らかにしたものであり、骨の有無を超えて動物界に共通したカルシウム濃度調節の基本原理を理解する上で極めて重要です。さらに、カルシウム代謝異常や関連疾患の新たな理解につながる可能性もあります。

PDF資料

プレスリリース研究代表者

筑波大学生存ダイナミクス研究センター岡本 直樹 准教授

丹羽 隆介 教授

電気通信大学大学院情報理工学研究科

高坂 洋史 准教授

掲載論文

- 【題名】

-

Neuroendocrine control of calcium mobilization in the fruit fly

(ショウジョウバエにおいてカルシウム動員を司る神経内分泌機構) - 【掲載誌】

- Nature

- 【DOI】

- 10.1038/s41586-025-09670-z

PODCAST

インタビューのロングバージョンを、筑波大学Podcastでお聴きいただけます。