TSUKUBA FRONTIER #051:研究者のデザイン力向上を支援する

芸術系 教授

田中 佐代子(たなか さよこ)教授

PROFILE

筑波大学芸術系教授、筑波大学芸術系長。

筑波大学芸術専門学群卒業、筑波大学大学院修士課程芸術研究科修了、グラフ株式会社グラフィックデザイナー、岡山県立大学デザイン学部講師等を経て現職。

2015年博士(デザイン学)取得。

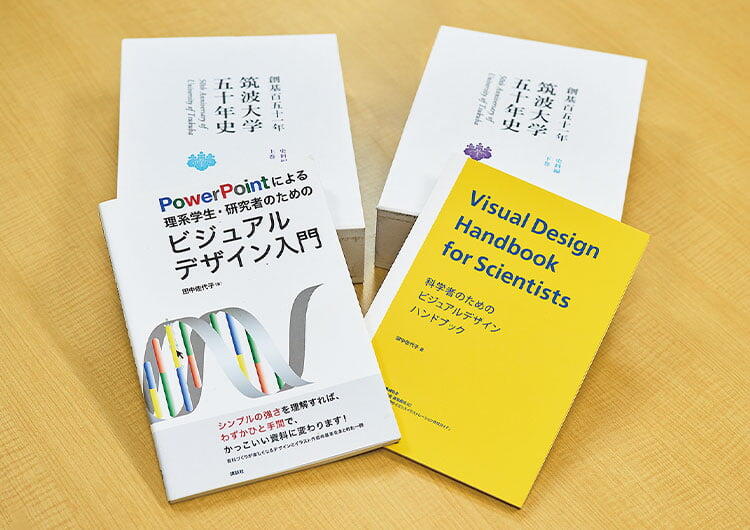

主な著書は「PowerPointによる理系学生·研究者のためのビジュアルデザイン入門」(講談社、2013)。

サイエンス・ビジュアリゼーションの力

仕事や学校でプレゼンテーションをする人は多いでしょう。そのための資料を作成するソフトウェアにはさまざまな機能があり、あれもこれも使ってみたくなります。

でもそのせいで、かえって分かりにくくなってしまうこともしばしば。基本的なデザインのセオリーを理解すれば、もっと「伝わる」ものになるはずです。研究者はもちろん、日本全体のデザイン力を底上げするべく、学びのツールや評価方法の開発に注力しています。

正確で、伝わりやすくて、センス良く?

多くの研究者や研究機関が、研究発表などの場面で使うプレゼンテーション資料について、正確で、伝わりやすくて、センス良く見せるためのコツを求めています。自分ではこだわりを持って作っているつもりでも、第三者が見ると、情報量が多すぎたり、フォントの種類や色、サイズがバラバラだったり、文章や図表の配置がそろっていなかったり。どんなに内容が正確でも、伝わりにくくなってしまう原因は、デザイン的な視点が足りないことにありそうです。基本的なデザインのセオリーに従えば、案外簡単に、伝わりやすさや分かりやすさといったコミュニケーション上の課題は改善されるものです。

一方、センスというのは誰かに教わって身に付くものではありません。日頃から、芸術作品はもとより、他の人のプレゼン資料なども含めて、たくさんのデザインに意識的に触れることに尽きます。その中でいいなと思ったものを真似したり、互いに意見を交わしたりすることで、だんだんと磨かれていくのです。

伝わりやすさを支援する

内容の正確さとセンスは本人次第だとすると、デザインの専門家として支援ができるのは伝わりやすさの部分です。いろいろな団体などからの要望に応じた講習会も行っていますが、より多くの人々に、研究発表に役立つビジュアルデザインを学んでもらおうと、e-ラーニングのプログラムを考案し、無償で公開しています。併せて、新しい試みとして、達成度を判定するためのルーブリック(評価ツール)も開発しました。これによって、自分のデザイン力や知識を客観的に評価し、学びを深めることができます。このプログラムを多くの人が使ってくれることで、個々人のデザイン力が高まるだけでなく、利用者からのフィードバックが蓄積されて、さらにプログラムが改良されることが期待できます。

デザインのセオリーに則ると、自ずと美しい資料ができあがります。そしてそれが分かりやすさ、伝わりやすさにつながります。デザインを学ぶことにはそういった意義があるのです。

自由な発想で科学を可視化する

そもそも科学の研究成果を説明するのは難しいものです。そこで学内では、学群生を対象に、研究内容やその概念を、より視覚的・効果的に表現するための授業「サイエンスビジュアリゼーション演習」を2012年から実施しています。この授業では、医学や生物学などの教員からの協力も得て、いくつかの研究テーマごとに、さまざまな学群・学類の学生が試行錯誤を重ねながら、デジタルツールを使ってイラストを作っていきます。必ずしもそのテーマの専門知識がある学生だけではないことが、かえって自由な発想を生み出すようです。実はこういった科学の可視化に関心のある研究者がたくさんいることも分かり、研究会の立ち上げにもつながりました。

また前述したeラーニングのプログラムを用いた大学院生対象の演習授業「研究のビジュアルデザイン」も2018年から実施しています。最初は学生がついて来てくれるか心配でしたが、今では毎年、200名以上が受講する人気科目になりました。

日本のデザイン力の底上げを

デザインは、アートというよりはむしろ機能と考える方がよいかもしれません。日常的に使う道具やシステムの使い勝手の決め手にもなる身近なものです。そのセオリーは、特別に難しいものではありませんから、研究者に限らず、早いうちに基本的な考え方だけでも学んでおけば、いろいろなもののデザインやコミュニケーションに目を向ける足掛かりにもなり、さまざまな分野に展開が可能です。ですから、中学や高校などの学校教育の中に、デザインを学ぶカリキュラムを導入できないか、模索しています。美術というよりは、情報のような教科の中で、情報リテラシーの一部として扱うというアイデアを温めているところです。これらさまざまな取り組みを通じて、日本のデザイン力が底上げされていくことを目指しています。

日本サイエンス・ビジュアリゼーション研究会(JSSV)

JSSVを筑波大学医学医療系の教員等と2010年から主催している。JSSVのWEBサイトでは、多くのサイエンスイラストレーター等のWEBサイトを紹介している。また「サイエンスビジュアリゼーション演習」の課題作品もアーカイブされている。さらにeラーニングのプログラム「研究のビジュアルデザイン」もここからアクセスできる。

(文責:広報局 サイエンスコミュニケーター)

PREVIOUS

英文読解中の単語処理に影響を与える要因を処理の段階別に解明